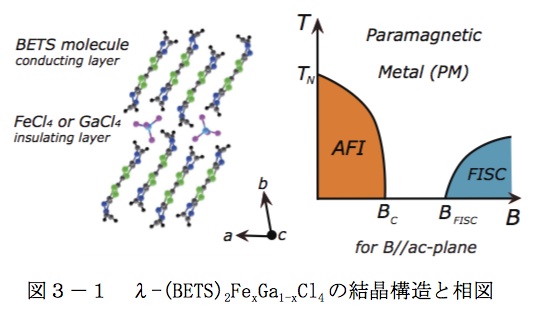

λ-(BETS)2FeCl4はそのπ-d相互作用を持つ代表的な分子性導体である。図3−1に示す通り、平面型のBETS分子はac面内に積層し伝導層を形成する。一方で、Fe3+で高スピン(S=5/2)のアニオン分子FeCl4はBETS層の間に配置して絶縁層を形成する。これに併せて、BETS分子とFe3+イオンの原子間距離が短いため、π電子とd電子の間に無視できない交換相互作用が存在しており、その強力なπ-d相互作用を反映して、λ-(BETS)2FeCl4は非常に興味深い伝導特性と磁性を示す[3-1]。

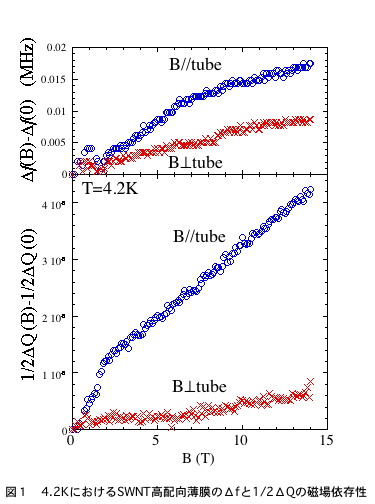

λ-(BETS)2FeCl4は室温から低温近傍まで金属的な伝導特性を示す一方で、Feイオンの磁性を反映して常磁性的にもふるまう(図3−1のPM相)。しかしながら、TN = 8.3 KでFeスピンの反強磁性的な長距離秩序化に伴って、伝導を担うπ電子が金属-絶縁体転移を起こす。このため系の基底状態は反強磁性的絶縁相となる(図3−1のAFI相)。一方、このAFI相に磁場を印加するとFeの磁気モーメントが飽和するBc=10.5 TでPM相が復活し、伝導面方向に磁場をさらに印加するとBFISC=17 Tで超伝導状態になる非常に興味深い物性を示す[3-2]。

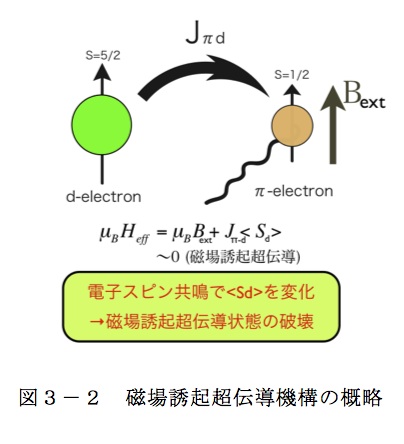

一般的に、磁場は超伝導状態を破壊するが、この系の磁場誘起超伝導状態はd電子が作る内部磁場Jπ-d

通常、電子スピン共鳴(ESR)は系のミクロな電子状態を調べるために用いられるが、高周波電磁場でESR励起を起こす時、電子の磁気量子数が変化する。この時、d電子のスピン状態の変化(スピン反転)に伴って、系の内部磁場Jπ-d

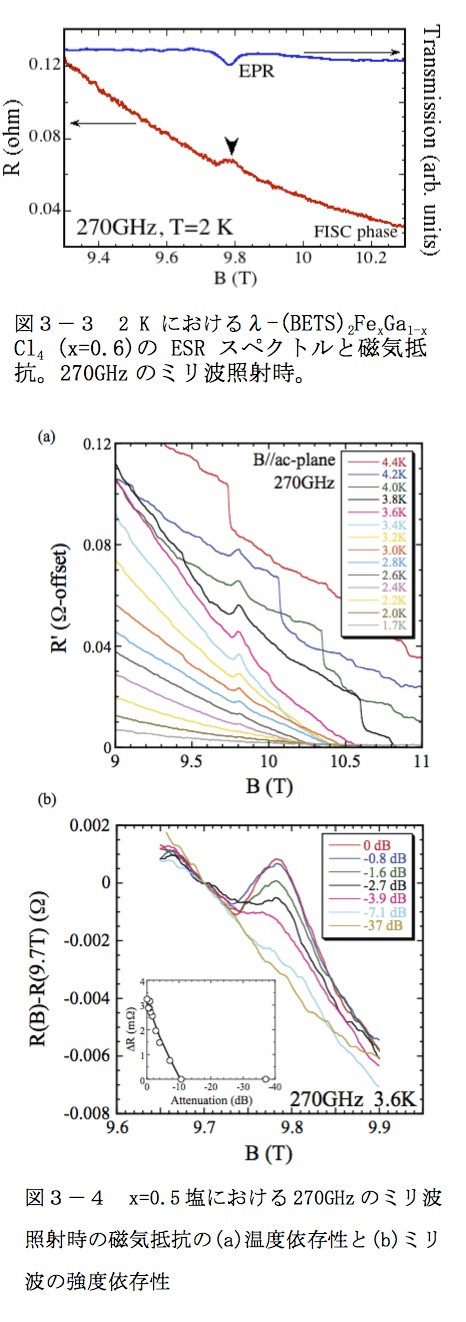

混晶塩x=0.6塩の伝導面に平行に磁場を印加すると約9 Tで磁場誘起超伝導状態が出現する。この状態で270 GHzのミリ波を照射すると、図3−3の通り、ESR励起が起こる時に磁気抵抗に異常が観測された(矢印)。ESRの共鳴磁場と同じ位置に観測されるという事は、この抵抗の異常がESR起因である事を示す。

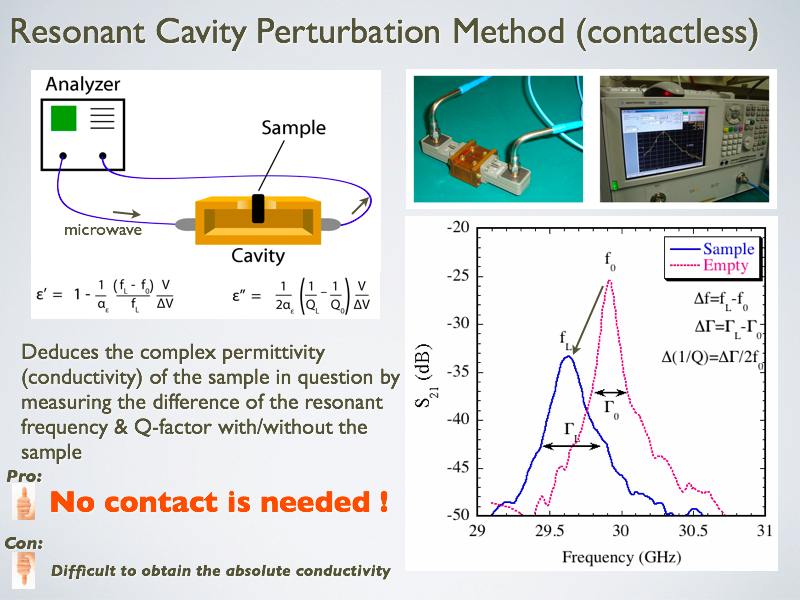

我々は、図3−4に示すような詳細な温度依存性、ミリ波光源の強度依存性をx=0.6, 0.5, 0.34の試料で行った。図3−4(a)はx=0.5塩に270GHzのミリ波照射をした時の磁気抵抗の温度依存性だが、見ての通り、1.7〜2.0Kまで抵抗に異常は観測されなかったものの、2.2K辺りからピーク形状が見え始めて、約3.8Kで最大になり、さらに温度を上昇させるとピークが減衰し突如4.4 Kで消失する。ピークが観測された温度範囲に違いは生じたものの、x=0.6, 0.34塩でも同様に振る舞う。一方で、照射したミリ波の強度依存性を図3−4(b)に示す。ミリ波の強度に応じて、抵抗異常が増大している事がわかる。一般的に試料にミリ波を照射した事による温度効果が抵抗上昇の起因である場合、抵抗の異常はミリ波の強度とリニアな関係となるが、図3−4(b)のinsetに示した通り、減衰率(相対強度の対数)とリニアな関係にあるので、抵抗異常は純粋にスピン反転からくるものだと判明した。

さらに、我々は図3−4(a)の振舞いを説明するために、ESR励起(スピン反転)により磁場誘起超伝導状態が「局所的」に破壊されるモデルを提案した。ESR励起(スピン反転)が磁場誘起超伝導状態を破壊する機構はすでに上に述べた通りである。最低温から抵抗に異常が現れる温度領域まででは、局所的に磁場誘起超伝導状態は壊れているが、系の中に超伝導の伝導パスが4端子内で已然残っているため、抵抗は影響を受けないと考えられる。しかし、温度領域がそれより上になると、測定四端子内の超伝導パスを断ち切るような超伝導状態の局所的破壊が起るため、抵抗に異常が現れ始めると考えている。相境界近傍の温度領域では、抵抗に変化を及ぼす磁場誘起超伝導状態は殆ど存在しないため、抵抗に異常は現れない。このようなモデルを考えると、図3−4(a)の温度依存性の結果がうまく説明できる。

磁場誘起超伝導状態の破壊が局所的であるのは、表皮効果によって試料表面の超伝導状態しか壊せていないためと、ミリ波光源の強度が小さいためスピン反転が緩和して補償効果がすぐに復活してしまう理由が挙げられる。このため磁場誘起超伝導状態が局所的に破壊される事によって起こる抵抗の変化は数mΩと非常に小さい。このため、完全な相の制御という観点から考えると、より大きな抵抗の変化が求められる。今後、薄膜試料を用いてミリ波光源の出力の増強化を図る事により、我々はより大きな抵抗変化を示すようなバルクの相制御を試みる予定である。

また、本研究により初めて、π-d系の電子相が動的外場により実際に破壊できる、つまり制御可能である事を示した。今後はこの手法を用いて伝導特性の制御のみならず磁性の制御を目指していきたい。また、動的外場により超伝導状態を破壊するだけではなく、創出できるようにトライしていきたい。

[3-1] H. Kobayashi et al., J. Am. Chem. Soc. 118 (1996) 368.

[3-2] S. Uji et al., Nature 410 (2001) 908.

[3-3] V. Jaccarino and M. Peter, Phys. Rev. Lett. 9 (1962) 290.